更多内容点击进入幕墙BIM下载站

互联网时代,建筑师工作内容及角色发生变化,需从被动的技术绘图者转向主动的协调者,要具备产品研发与新技术转化能力,成为多样化的特长建筑师。建筑的旧式功能与空间进行了重构,体现分类强化、功能、局部放大、反向颠覆等特征。同时,建筑的新式功能与空间建构起暂时性、共享性、图像性的体验与消费新特点。以网红建筑作为个案进行分析,揭示场景意向直观明确、视觉风格鲜明、内涵直白、适合自拍、部落式传播等互联网时代建筑学特点。本文旨在希望仍有相当比例停留在工业时代的建筑设计,能够将互联网时代的全方位挑战视为机遇,如上世纪初现代主义前辈那样,直面时代召唤,突破传统视野,对建筑设计进行符合新时代要求的全方位突破。

This paper discusses

the evolution of architectural design in the Internet age from four aspects:

the change of architect’s work content and role, the reconstruction of old program

and space, the construction of new program and space, and network popular architecture.

The aim is to reveal the all-round challenges and opportunities that

traditional architecture needs to face.

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2020.30.028

【引用格式】范文兵.互联网时代的建筑设计:演变趋势与新的可能[J/OL].人民论坛·学术前沿https://doi.org/10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2020.30.028

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CAPJ&dbname=CAPJLAST&filename=RMXS20200908000&v=El0Ru0ZYww%25mmd2FYopcBfWDPujhWCp4BkHdR1lOvoG%25mmd2FpcsRhpQ%25mmd2FsbWuZQWQFe52maqRR

两千多年前,古罗马奥古斯都时代的建筑师兼工程师维特鲁威(Marcus Vitruvius Pollio)在其撰写的人类历史上第一部完整的建筑学著作《建筑十书》中指出,建筑“应当造成能够保持坚固、适用、美观的原则”[1]([古罗马]维特鲁威著,高履泰译.建筑十书[M].北京:中国建筑工业出版社,1986:14.)。虽然在不同时代和国度里,由于具体原因对建筑有多种要求,如新中国成立时由于国力原因提出的“适用、经济、在可能条件下注意美观”的建筑方针,但本质上,均围绕“坚固、适用、美观”三原则展开,这已成为人类设计与建造建筑普遍遵循的标准,其内涵也保持着基本稳定。

始于1990年代的互联网时代,随着虚拟空间、虚拟社区、远程协作、电子商务等一系列互联网事物越来越深入地影响到人们的现实生活,尤其自被媒体称为互联网思维元年的2014年以来,在互联网思维与互联网技术的合力之下,古老的建筑学科也开始产生越来越多、越来越快、越来越明显的变化:古老长效的三原则、实体与虚拟的边界、功能、建造、基地……等一系列专业基本议题,均面临不同程度的挑战。本文对互联网时代建筑设计的演变分析,主要是针对“专业现实中已发生或显或隐的典型变化”,从建筑学角度进行的回顾性分析与未来方向展望。也因如此,对人工智能在何时、何种程度取代建筑师这一议题,由于其本质是基于“实验室技术研究”、普适多个专业的未来性探索,则不多涉及。

直到18世纪末,工业革命后的英国才开始出现一些零星建筑师团体。1834年英国建筑师学会(Institute

of British Architecture)成立,1837年被授予皇家特许状,这标志着以行业协会的方式,为建筑师的社会地位、法律权益进行考试、注册等制度建设的开始。直到20世纪初,我们今天所熟知的受法律保护的建筑师职业,才算正式确立。

现如今,一座建筑从出现想法到建成使用的全过程,其流程大致可概括为:“首先由城市规划师进行总体规划,业主投资方根据这一总体规划确立建设项目,建筑师按照业主的设计委托书进行设计,而后由施工单位进行建设施工,最后付诸使用”[2](庄惟敏,李道增.建筑策划论——设计方法学的探讨[J].建筑学报,1992(07):5.)。建筑师职业行为的工作内容,主要是“借助绘图进行设计”。这样的建造流程与工作内容,决定了建筑师的角色“与客户和市场不直接接触,他们被动地等待客户的任务,然后进行设计,与制作、建造现场保持分隔……建筑师更像是一名雇员而非专业顾问”[3](Lawson, Bryan., How Designers think:the design process demystified(3rd ed) [M].Oxford:Architectural Press,2001:21.)。虽然近年来在一些特定领域,如城市更新中,会通过加强用户参与,促进建筑师与用户直接接触,有时还会承担起公众代言人的角色。但总体而言,在已进入后工业互联网时代的今天,绝大部分职业建筑师的工作内容与角色定位,仍停留在20世纪初工业时代的状态。因此,互联网带来的挑战无疑是严峻的,建筑师群体的种种不适,也是明显而普遍的。

姜涌等学者认为,建筑设计在互联网时代会走向“消除多种中介、扁平化、端到端”的电子商务方向[1](参见:姜涌,朱宁等.“互联网+”与建筑学、建筑师的未来[J].建筑学报,2015(12):107-110.)。但通过比较学者们提出的一些“直接采购产品、采购服务、集成建筑”的网站平台,如猪八戒网、爱空间、齐家网,相对于平面设计、装修设计,建筑设计业务成交量几乎可以忽略不计。我认为这个现象的主要原因在于,低估了“建筑设计”在法规、投资方面的复杂程度与体量,在技术整合(结构、水、电、暖、材料、施工等)方面的难度,以及与经过“菜单组合”即可满足大部分需求的设计商品相比,建筑设计在“个性化定制”上的高要求。相对而言,下面一些建筑师工作内容与角色定位的变化,则更为明显。

(1)为极大化客户(Client)价值,建筑师需从被动的技术绘图者转向主动的协调者。

互联网思维中一个重要特征是“客户至上,极大化客户价值”。美国《PRAXIS》杂志2010年采访了11位建筑界主流建筑师后发现,今天建筑客户对建筑师的要求不再仅仅是做设计,还包括全过程的策划与发展决策建议(programming and development decisions)[4](A R Lawrence, A Schafer.11 Architects/12 Conversation[J].Praxis,2010 (11+12).)。建筑策划(Architectural Programming)理论对此的建议是,建筑师应学会综合考虑社会、经济等多方面因素,既要使建筑设计能最好地实现客户的使用要求,又能满足社会与环境的要求,还要保证投资效益与今后运营中的经济合理性,以此为依据,为项目制定出科学、简洁、易于理解的设计依据[5](庄惟敏,李道增(1992):4.)。

综上所述,互联网时代的建筑师及设计机构,需要拓展工业时代的纯技术思维,要主动介入建造全过程,除完成技术绘图者角色外,还要承担起包含策划人、委托代理人、项目管理者等多重身份的协调者角色,这对建筑师的市场敏感度、策划能力、全方位理解客户及交流能力、统筹建设过程中多个参与主体的协调能力,都提出新的挑战。建筑师俞挺在上海八分园项目(2017)中,“将设计师工作的很大一部分视为交流、协调、服务,并重视设计成果的商品属性”,结合自身对社会、经济、城市文化的认识,“与客户进行细致对话,换位思考,让业主、用户等各利益相关方尽可能多地参与到设计与决策过程中,一起发现设计机会,确定设计问题,寻找解决方法,论证项目的设计规模、性质、内容和尺度,制定出空间组合模式。”由此创作出一个客户价值极大化的作品[6](参见:安康,范文兵.直面现实的建筑设计转型——以八分园及相关设计为例[J].新建筑,2019(5):92-96.)。

(2)为满足用户(User)的使用要求,建筑师要具备产品研发与新技术转化能力。

提供设计委托支付设计费的客户与建筑的最终用户,除私人别墅、众筹建房等类型外,大多情况下是不一致的。客户希望得到或经济、或文化价值的最大化,用户希望获得或生理、或心理方面使用要求的最佳满足。建筑师充当协调者有助于满足单数形式的客户,将建筑视为“产品设计”而非传统观念中的“设计作品”,则有助于满足最大比例的复数形式的用户。

互联网时代的建筑师可以借助有利于提高用户参与的大数据交互式平台、AI(人工智能)、VR(虚拟现实)等手段,提高对建筑群体用户使用需求的精准研究。参照工业设计产品(如汽车)技术研发流程,进行原型设计,确定模块分解、组合逻辑,再将工业设计的“分工、采购、集成、装配”等思路,与建筑的装配式、单元式、批量化建造特点结合,进行成本控制下的精准建筑产品的开发。例如针对某个地区特定阶层用户的商品住宅,适合特定收入年轻人群的公租屋,不同教育模式和学生的学校,高技术要求的医院以及智能建筑、云居住社区、智慧城市等,还可以结合用户反馈,像手机、电脑一样持续升级换代建筑产品[7](参见:姜涌、朱宁等(2019):109.)。

设计产品思路下的建筑师,写作、阅读专业文献,就不会局限在传统的设计手法、建筑理论,而更偏向实验室科研人员及产品经理思维,要注重发明创造,要时刻关注最新材料、科研、技术、软硬件的动态,并学会尽快将新事物因地制宜地转换到建造实践当中。

(3)协同化众包设计模式,催生多样化“特长建筑师”。

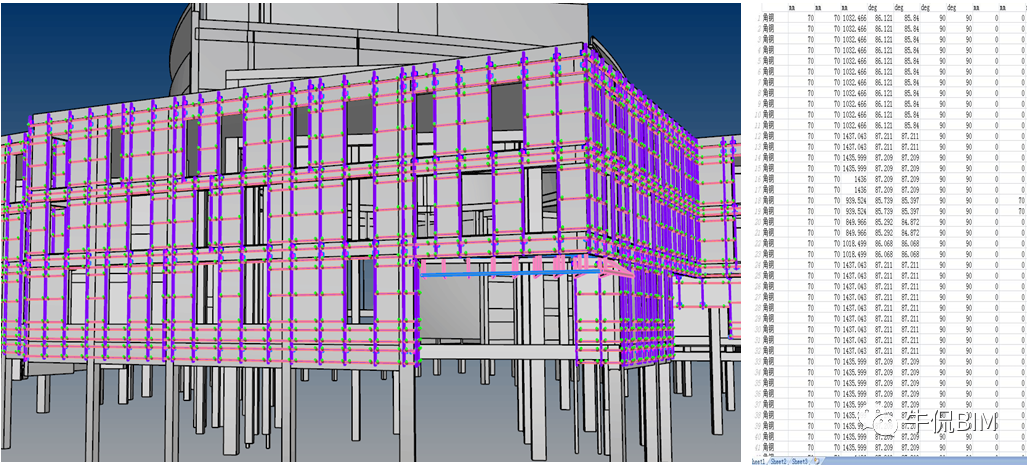

如果说,本雅明(Benjamin)对复制时代复制技术的分析对应着工业化时代的生产方式,如福特汽车生产流水线,这是一种缺乏整体认知背景下的重复组装过程。那么到了互联网时代的后工业生产方式,则是“按单定制(production on demand)”、“按进度配送(just in time delivery)”[8](王炎.网络技术重构人文知识[J].读书,2020(1):7.)。对整体性——即订单、进度——的认知是清晰的,因而能够在具有去中心化、扁平化特征的社会化网络众包平台上,借助远程移动办公、BIM、3D打印、信息分享数据库、即时交流、即时设计等技术支撑,迅速将全球各地、各有所长的建筑师及相关专业人员,组成一个取长补短、精准符合订单要求、配送及时、成本压缩的协同化众包设计组织。

在这样的设计模式中,专业水平,尤其是专业特长成为最重要因素。设计机构会趋于小而精而不是大而全方向发展,建筑师会强调自己的特长,并通过多种途径传播。如有些大型设计机构会把设计分为创意与施工图两部分,前者让更艺术化、擅长创造的一线城市建筑师做,后者分给更职业化、擅长深化的内地公司做,相互取长补短、成本互补;有些设计公司会将自己擅长幕墙施工图绘制及现场监理的工作经验,变成向同行收费的培训项目。

工业时代的建筑设计,只有医院、影剧院、行业厂房等有特殊技术要求的建筑类型需要专门化设计机构。这些机构中的建筑师除完成一般建筑专业服务外,还要具有医疗、声学、视觉、行业技术的经验与人员支撑,以承担一部分专业顾问工作。但这样的专门化机构仍偏综合,对新技术的学习转化总有些滞后、人力成本较高,而协同化众包设计模式,则可以迅速找到技术更专(如生态技术、智能化)的人才与主导建筑师合作,进行最快技术转化。

由于互联网的去中心化、消除信息不对称、端对端等特质,对“以身体在场为前提定义出的建筑功能及其相应的物理实体空间”会带来比较大影响。互联网时代以前,人们只有身体抵达某个实体空间内,才能完成某一功能,实体空间是人体与其欲完成功能之间的“中介”。而今,很多功能可在网上完成,加上物流、外卖、到家服务等手段辅助,越来越多的功能可以足不出户轻松完成,很多实体空间的中介作用被削弱,甚至被取代。周榕认为这一现象的本质,是互联网催生的“虚拟空间(Cyber-Space)”与实体建筑城市空间(Physical-Space)展开的一场对人类“社会份额”的争夺战,“在社会资源需求总量稳定的前提下,通过虚拟空间流通的资源份额加大,经由实体空间配置的资源占比就必然下降”[9](周榕.向互联网学习城市——“成都远洋太古里”设计底层逻辑探析[J].建筑学报,2016(5):31.)。

如果我们将建筑设计仍定位为处理实体建筑与空间,那么,如何挽回被虚拟空间夺走的“人气”,提高“身体在场率”,强化“身体在场时的身心体验”,营造特定人群依附于实体空间产生独特的、具有黏连性的“社区感”,就成为重构旧式功能与空间的焦点。

将旧式功能进行分解,强化能吸引身体在场的部分,弱化或替换不利于在场的部分。

这几年相当一部分综合性实体商场,除餐饮、亲子、教育培训、美容等相对需要面对面身体在场的功能空间尚能支撑外,原来占比最高的商品销售空间受到网购冲击,大幅缩减,很多商场设计规范都已失效。

即使对身体在场要求较高的餐饮,也受到网络外卖的竞争,开始两极化发展:一部分专注于外卖,一部分专注于强化就餐环境的“体验感”,力求让体验本身成为消费的一部分。长沙超级文和友餐厅(2019)将一座现代化商场内部,改造成一个老长沙1980年代筒子楼市井社区场景,大量采用城市更新中拆迁剩下的旧物,做成一个细致入微、惟妙惟肖的沉浸式体验空间,结合带有时代感、地域感的食物及服务,触动(地域)民众集体记忆,受到极大欢迎(图1)。在“依靠场景设计最大化吸引大众在场沉浸式体验进而促进消费”的建筑类型中,相对于早期迪士尼乐园(1955)、深圳世界之窗(1994)、拉斯维加斯威尼斯赌场(1999)的“完全新建、模拟仿真”,以及近期上海新天地(2001)、成都太古里(2014)的“新旧混搭、真假交融”,文和友借助真实道具细致描摹的“无中生有、比真还真”,更有地域针对性,对群体情感诉求把握更精准,细节浓度更高,冲击力更强。由此可见,在摒弃了商业建筑(所谓趣味低、做法套路)与艺术建筑(所谓品位高、手法有创新)彼此对立的传统观念后,围绕提高身体在场率,如何充分利用场景设计以呼应大众需求,仍有很多可能性值得探索,在“网红建筑”一节中还将对此继续分析。

针对综合性实体商场的困境,K11在商业空间上附加艺术展览,适应了文化工业背景下“艺术与消费品同兴共荣,艺术品从精神领域退化成只具有使用价值的器物”(德国哲学家阿多诺Adorno语)的趋势,把“到场观展”这个“受过教育的知识分子积累文化资本最便宜的手段”(法国社会学家布尔迪厄Bourdieu语),打造成今天“个性化体验”的生活方式,带来旺盛人气,带动商场其它消费(图2)。[10](参见:林子人.从teamLab上海新馆开幕谈起:我们该如何理解“网红展”?[EB/OL],界面文化,2019-11-07)

备受网络冲击的实体书店经方卿等学者研究发现,出现了三种“功能+”转型:一是以日本茑屋书店为代表的“文化+多元业态”文化Mall式的大型连锁书店;二是以美国城市之光书店、法国莎士比亚书店等为代表的创造“文化+个性”文化体验的独立书店;三是以英国剑桥大学出版社书店、厨师书店为代表的聚焦垂直领域“文化+增值服务”的专业书店[11](参见:方卿,王宁,王涵.实体书店的生存与发展——国外“文化+”书店的启示[J].科技与出版,2015(12):16-19.)。这些附加功能,均旨在吸引与书店特点相匹配的“特定社群”,他们到此除购书外,还会参加书店策划的讲座、签名售书、表演等文化活动,并会产生一系列集体或个体互动行为,形成一种依附于实体环境的“社区感”(对内而言),构成一种“在地化公共文化空间”(对外而言)。

将旧式功能中与身体在场、身体体验关联更密切的元素,进行放大,在旧框架中,注入新意。

文字的电子化趋势,让很多人丧失了去图书馆借书、看书的习惯。芬兰Oodi赫尔辛基中央图书馆(2018),刻意放大、强化其所包含的公共交流元素,内部几乎全部由公共空间组成,提供多项免费服务,只保留不到1/4的面积用于借书、看书的传统图书馆功能,由此塑造出一个城市公共文化活动空间,一个市民社区交谊中心。每天最繁忙时段,同时约有20000人次在馆内体验各种不同服务与活动,开业短短三个月,迎来100万游客(图3)。

将旧式功能与空间定位反方向探索,寻求吸引人在场的潜力。

丹麦哥本哈根Orestad Gymnasium中学(2007)是一所没有教室的学校。学生上课坐在一组位于四层高中庭空间内不同标高的圆形或方形平台上,平台全部向中庭开敞,不同班级学生可以看到彼此上课的状态,这与网络时代“碎片化、快速化部落人式”的学习方式,十分匹配。

荷兰阿姆斯特丹总面积超4万平方米的Edge办公大楼(2014),内部1/4空间为非办公区域,不设固定办公位,2500名员工分享约1000张桌子。设计师希望在互联网技术支持下(员工的电子设备均配有多个大楼功能APP),员工可以更舒服、更自在地多与同事交流,更高效地使用办公空间,营造一个工作人群聚集的社区(图4)。

如果说,旧式功能与空间的重构是为了应对互联网虚拟空间对人气的争夺,那么新式功能与空间的建构,则是为了被互联网催生的新生活方式,找到“最匹配”的实体功能与空间。此时的建筑,正如美国建筑学者艾森曼(Peter Eisenman) 所言,“进入信息社会,建筑发生的改变,就是建筑不必再像原来的建筑那样像某一种建筑了”[12](李振宇,朱怡晨.迈向共享建筑学[J].建筑学报,2017(12):60.),而此时的建筑设计,也不再只是处理物理实体,还需要在实体与虚拟之间,反复穿越、协调互动。

互联网时代的生活方式如同电子产品的更新换代一样,骤然加速,与之对应的功能与空间,“暂时性(Temporality)”开始取代“永恒(坚固)”。荷兰建筑师库哈斯(Rem Koolhaas)2005年接受普利策建筑奖时就指出:“……我们仍沉浸在砂浆的死海中。如果我们不能将我们自身从‘永恒’中解放出来,转而思考更急迫,更当下的新问题,建筑学不会持续到2050年”[13](朱涛.信息消费时代的都市奇怪——世纪之交的当代西方建筑思潮[J].建筑学报,2000(10):16.)。

日本建筑师伊东丰雄曾用“捏扁的易拉罐然后扔掉”这个动作,比喻媒体消费时代建筑的“暂时性”。他采用装配式轻质结构,金属和各种透明、半透明材料,结构、形态、空间一体化消隐结构构件,空间秩序不做主次之分而是均质化流动处理(Super-flat)等多种方法,来追求造型与空间的轻盈化、漂浮感,反对纪念碑式的永恒感[14](参见:项秉仁,陈强.信息时代建筑空间的流动性——以伊东丰雄作品为例[J].新建筑,2005(5):58-60.)。其本质还是在风格美学、空间体验层面对互联网时代生活“暂时性”特征,做出的一种带有传统建筑学色彩的灵感提炼及物化实现。

上海建筑师庄慎与合伙人最近每隔一年,便会将他们规模20人的阿科米星事务所挪一个地方办公,其初衷是为了增强对建筑与城市的观察体验,并落实在设计上[15](参见:庄慎.把工作室搬来搬去好不好[J].设计家,2016(4):124-125.)。我在这种“游牧式”生活方式——即对与固定功能捆绑在一起的实体空间的反叛——中,观察到了比伊东丰雄更为深刻的由“暂时性”生活方式带来的设计启发:1)“片段意识增强,完美意识减弱”——这与传统建筑学的整体控制、完型美学截然不同;2)空间需求的“断舍离”——把储藏空间放在郊外,只保留“最必要的”功能空间;3)理性靠前,诗意退后——弱化情趣,城市及建筑冷峻运行逻辑统领一切;4)轻物质化——线上、线下的数据相比实体空间,对生活(工作)影响更大。

众建筑的众行顶项目(2015)是由自行车轮支撑,可以同时并排坐10人骑行,达两层高的可拉伸屋顶结构,可伸缩、组合、移动,以适应不同事件的发生。这个设计与传统建筑学常用的框架固定、墙体自由围合的“适应性变化”不同,它在“有和无”之间切换,这与只有网络时代才会发生的“快闪”活动——即凭借不同因素在虚拟空间相互认同的社群,通过网络约定在线下某些公共场合发生一些为时短暂的群体活动,如唱歌、跳舞、示威,甚至一些商业活动,然后迅速散开——更为契合(图5)。

共享概念在建筑界早已有之。现代主义以来最典型的是源自1960年代由美国建筑师波特曼(John Portman)设计的旅馆共享空间发展出的中庭空间模式,其目的是创造使用者心理和使用层面的新体验。互联网时代的共享概念与此有很大不同,它本质上是一种共享经济、社会公共服务观念,如把私人居所错峰使用变成民宿旅馆的Airbnb网站、共享单车等。落实到建筑学层面,则是关注“互联网时代多元、杂糅、不稳定且不断进化的共享行为,将如何影响空间的生产、交换与使用。”[16](李振宇,朱怡晨(2017):61.)具体来说,就是在互联网技术支持下,同一物理实体空间,可以由不同的主体和功能叠加使用、互不干扰,甚至会产生某种“触媒”效应,以达到空间交换价值的最大化,以及使用者自主参与、使用、互动的最精准化满足。目前看主要有两种方式。

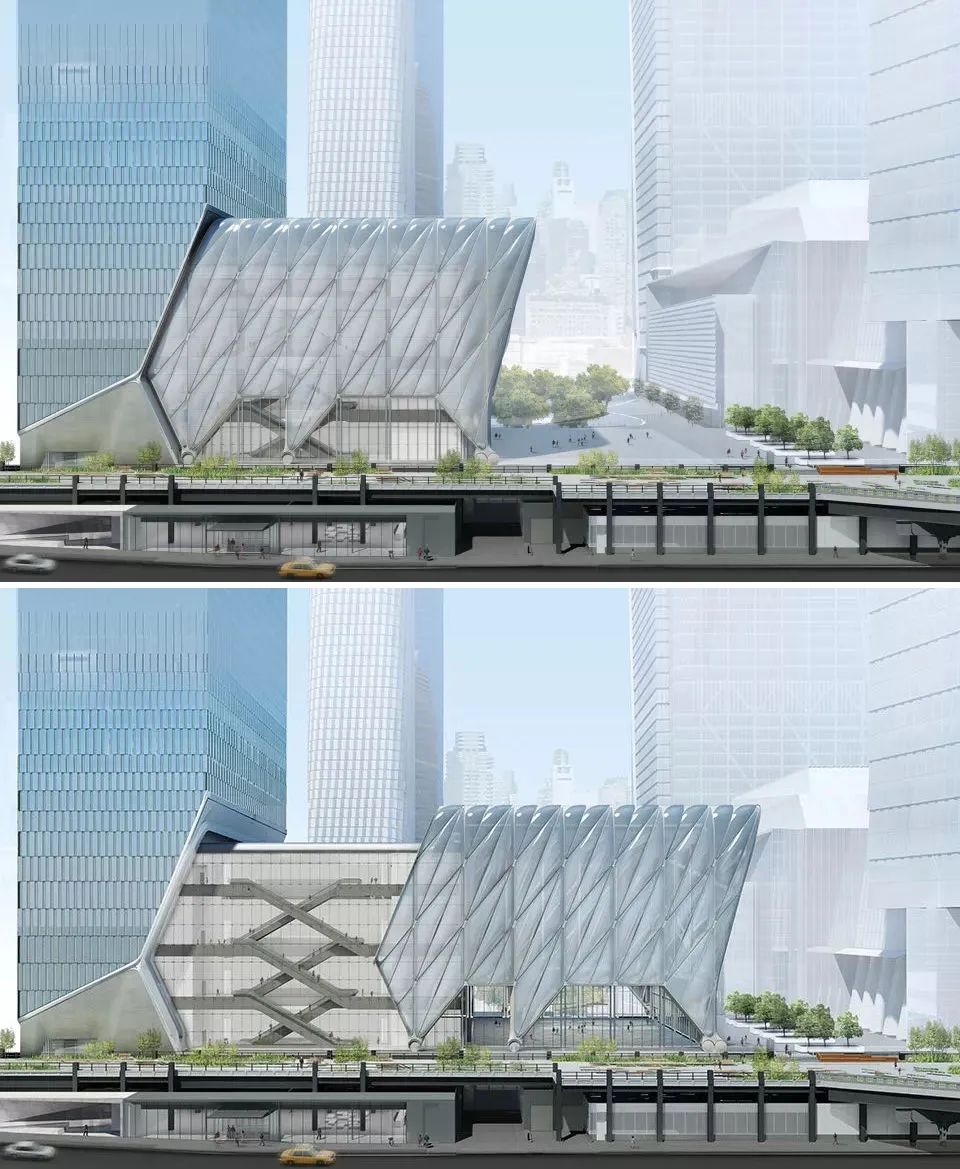

一种是分时共享。人们可以借助网络分时间租用设备齐全、管理良好的功能空间。纽约The Shed表演中心(2019)由两部分组成,一个是8层高的主体建筑,一个是37米高用特制滑轮接地的钢骨结构外壳,电脑控制可伸缩,外覆一层半透明塑料合成物,具有良好的保温隔热、透明、自重轻等特点。外壳伸至最远可形成一个1200平方米的大厅,完全收回主体建筑时,又可和外界已有绿地共同形成一个1860平方米的公共广场(图6)。

一种是同时共享。即在同一时段里,将传统建筑学认为应该分开的功能有效叠加。如联合办公(Wework)这一互联网催生的办公形式,通过提供会议室、商务管理、打印、简单餐饮等设施,吸引互联网时代各种流动办公人群(自由职业、创意行业、创业初期……),聚到一起,或长或短租用空间或办公位来办公,最大化节省成本,创造各种商机以及可能的相遇。

文章开篇所说建筑三原则“坚固、适用、美观”,是传统上我们体验、评判一座建筑的方法和标准,会涉及结构、材料、功能、空间、形态等多个因素。其中的视觉形态往往可以比较鲜明地体现出某个时代的“时代精神(Zeitgeist)”,也会成为不同阶层、个人的美学品位乃至社会学层面的“人设”标识。进入消费信息时代,建筑的视觉形态受到特别关注,法国社会学者德堡(Gay Debord)在1967年就指出:“伴随着图像工业(摄影、电影、电视、广告)的兴起,西方社会开始进入‘奇观的社会’。这是一个通过图像定义现实,视‘外观’优于‘存在’,视‘看起来’优于‘是什么’的社会。”[17](朱涛(2000):16.)进入互联网时代,读图时代全面降临,视觉形态愈发重要。大众借助(移动)电子设备通过零碎图像及片段文字,就可以对建筑进行体验、消费、评价、围观,“建筑图像取代建筑本身,成为一种被体验、消费的独立事物”。我部分同意有学者对此现象可能产生“异化”、“反智”的担忧,但我更倾向于从为建筑学带来新机遇角度探讨这一不可逆转的趋势。

较早借助个人美学“奇观图像”引起大众追捧甚至改变一座城市经济状况的,是美国建筑师盖里(Frank Owen Gehry)设计的西班牙毕尔巴鄂古根海姆博物馆(1997),它与后来一系列借助零碎图像与片段文字被人们群体性消费体验的建筑,有着类似特征:1)非历史性、非文化性图像占主导——虚拟网络空间本质上是一个全球化流动空间,展现了一种跨文化、跨地理、跨历史的“技术空间”特征,赛博朋克等新美学应运而生;2)图像通俗易懂——代替过去需要知识储备、实地体验才能理解建筑的方式,读者可以无智识负担地轻松读图体验建筑,在可能导致肤浅的同时,也带来了一系列“沉默大多数”普通民众被遮蔽的平民美学、具象美学、商业美学、少数群体美学的“被看见”;3)图像内涵标准直白——图像符号能指与所指之间一一对应,是对大众原有经验(偏见)的确认而非突破,在可能导致陈旧保守的同时,也为设计带来新的可能。如浙江杭州富阳东梓关乡村回迁农居(2017)基于“灰瓦白墙+曲线”符号,很标准地让人联想到江南水乡,同时也揭示了直接从画作(吴冠中画作)设计实体建筑的新方法(图7)。

总体来看,“将建筑作为图像”这一不同于传统建筑学所期待的“实地体验+精英文化智识基础”的建筑设计理解趋势,在可能会产生一些不顾专业基本功(如图像看不到的材料交接、构造处理、细致功能等)的劣质建筑,也提示我们一些的新的可能:1)可以直接从一副画作“模拟”开始,落实到三维建筑设计;2)二次元(非真实三维实体方向)方向设计建筑图像,成为一种新的思考城市、建筑的方式,其产品可以介入、影响真实城市环境的塑造,如北京绘造社;3)航拍的普及,使得鸟瞰形态即第五立面得到重视;4)建筑作为图像被读取的模式,使得建筑师不再如传统那样只关注最后成品的实地体验,还要学会用讲故事的方式,将设计清晰地传播出去,这对理解、展开、表达、建造、推广建筑设计等多个方面,都提示了新的可能。

人类学者项飚2019年在反思互联网时代的生活时表示[18](见:《十三邀第4季第4期》,腾讯公司出品访谈视频),由于人们对线上便捷、即刻的依赖,生活被割裂成在“自我”与“远方(虚拟空间)”两个独立块之间不断切换,导致“附近”消失,以及与“附近”的人们建构某种强联系真实关系的消失。从建筑学角度解读,我认为就是“对线上虚拟生活的依赖,让人们忽视附近真实的空间与生活”。“线上+线下”的目的就是试图协调、丰富“线上”与“线下”、实体空间与虚拟空间之间的关系,让“(真实的)附近”参与进来。

电子显示屏与建筑的结合是从广告开始的。纽约时代广场从19世纪末至今,所有静态广告逐渐被多媒体屏幕完全取代。各种不断发展的数字媒体界面(Media Facade)或长期、或短期植入建筑的物质性界面。有的是预先设计好一次成型,有的是改造旧建筑进行覆盖,有的是临时投影,有的是人机互动。人们在体验这些依附于真实建筑,动态或静态的数字媒体建筑景观时,会被特别强化听觉和视觉,建筑的真实物理特征受到不同程度的弱化。如何处理真实物质性环境与数字化媒体在抽象感知(主要来源于实体空间)、明确信息获取(主要来源于数字化媒体)、人与人/人与物/人与数字的互动性、促进以人为主体的事件发生等多方面的关系,还有很多问题要探索。[19](参见:徐跃家,郝石盟,孙昊德.数字化媒体对城市公共空间的介入浅析[J].建筑创作,2018(5):152-158.)

创立于2001年的日本teamLab,由600多位艺术家、程序员、工程师、CG动画师、数学家和建筑师等跨学科专家构成。他们在保持“潺潺流水、花鸟虫鱼、灯光森林”主要景观的同时,针对巡展遇到的不同实体空间,针对性地设计出带有不同实体空间特点的互动式、沉浸式数字世界(图8)。

2020年新冠肺炎疫情让过去很多认为需要人们面对面才能完成的一些活动,如上课、舞会、摇滚乐会、现场参与式综艺节目,都不得不开发出线上、线下相互支持的“网课”、“云蹦迪”、“云音乐节”、“云歌手比赛”、“云展览”。2月8号晚夜店TAXXSHANGHAI在抖音首开DJ直播,四小时收入70万元人民币,最高7.1万人同时在线一起蹦迪。参加者觉得最有趣的是,“可以来回转场,真正实现了超越空间限制的蹦迪场景。”[20](卡生.无聊催生的狂欢:你“云蹦迪”了吗?.三联生活周刊,2020-02-19)这在体验层面,进入到一种虚实交融、“时空重构”、“附近”与“远方”重叠的状态,“线上+线下”潜力无限。

2015年网红概念出现,建筑学领域随后产生了一系列网红建筑,它们对前文分关键词论述的互联网时代新、旧功能与空间的各种变化进行了集中表现,这里特单列一节分析。

所谓网红建筑,是指因为某些原因,一些建筑超越专业局限,受到大众普遍关注产生巨大流量,其中一些建筑师走出专业圈被大众关注,成为网红建筑师。网红建筑可分两类:一类具有“作者性”,即建筑师创作的、符合专业传统认知的作品;一类为“匿名性”,即商业性或民众自发建造的“没有建筑师(名字)的建筑”。网红建筑的诞生涉及设计与传播两个过程,事关建筑师、匿名建筑师、传播媒介、传播平台、受众等多个方面。

“融媒体时代,内容是一座金字塔,不只有过去传统媒体定义的‘知识和信息’,其底层是‘情绪和态度(Mood and Attitude)’”[22](刘璐.“官抖”什么鬼?第一份媒体抖音年度报告来了,爆款更重视情绪和态度[EB/OL]),这个出自网络最前沿媒体“抖音”2018年年度研究报告的结论,可用来解释网红建筑的基本成因。当一些建筑的某些设计特征(尤其是视觉风格),或媒体传播时的某些表达方式,有意无意间与大众在特定社会历史文化背景下形成的集体趣味、集体焦虑、集体欲望,即某种情绪或态度相契合时,就会引起大众借助网络热议、围观、“病毒式”传播,专业内外网络与传统媒体也会随之跟进传播,网红建筑由此诞生。这里所指的集体趣味、焦虑与欲望,其本质是被政治、消费文化、大众文化、媒体等因素塑造出的群体性心理倾向,以及由此产生的社交需求,主要包括:美学(生活方式)认同、社会热点认同、文化认同、社群(价值观)认同、阶层认同、地域认同、代际认同等。

网红建筑显然会遭到尤其是来自专业圈的是否“媚俗”的质疑,但同时,也对传统精英主义设计提出了一系列挑战。1)大众文化力量凸显——如中国大众对建筑的一些认识,包括视建筑为“器”、风格化拼贴消费、热衷具象象征、实用主义倾向等,迫使原来被精英主义主导的“本体建筑学”,在“建筑设计VS媒介传播”、“本体物质化体验VS图像体验与消费”等冲突中,寻找新突破。2)专业权力结构体系受到挑战——建筑师权力排行榜受到大众评判的冲击。如ArchDaily网站2017年评选出世界前20位在Facebook上最热的“网红事务所”[23](www.archdaily.com/872815/the-20-most-popular-architecture-offices-on-facebook),第一名是以小别墅见长、建筑圈内名不见经传的西班牙ALT arquitectura事务所,有100多万粉丝,它比第二名建筑圈内鼎鼎大名的Zaha Hadid 事务所粉丝的一倍还多。

网红建筑的诞生咋一看都有偶发性,但分析其设计,其实都包含了互联网媒体思维与大众思维,主要有四个特点。

空间、形态设计围绕主题,叙事清晰,通俗易懂,易引起公众某种集体想象和情绪,如前述的将大众怀旧情绪与餐饮消费相结合的长沙文和友餐厅。

往往是某个彼此身份认同的群体追捧的、视觉特征鲜明的“风格与美学趣味”,短时间内可为人类大脑迅速感知[24](以笔者观察网红建筑经验,并结合建筑设计基本原理后发现,通过互联网媒体(尤其移动互联网)影响人体感知的设计因素,依色彩、图像调性(空间氛围)、形态母题、典型视角、材质顺序,强度依次递减)、轻松解读,其本质是该群体向往的某种生活方式与价值取向。如小资群体喜欢的“ins风”,视觉特征清新、极简、透明,代表了一种精致、自我、浪漫的生活方式。普通民众喜欢的“通俗风”,视觉特征有具象模拟、象征隐喻[25](参见:范文兵.第三条路——2010年上海世博会建筑中隐喻的运用带来的思考[J].时代建筑,2011(1):24-29.),代表了群体宏大叙事、接地气朴实倾向。对视觉形象的关注,还直接促进了为网红建筑生产美颜定妆照的建筑摄影业的兴旺[26](范文兵(2019):44.)。

自拍是网络时代青年人用碎片化方式体验建筑的极佳手段,也是一种彼此互动进行“内容众创”的方式,以实现身份认同和图像社交需求。网红建筑适合自拍主要有两个原因:一是具有强大的“美颜”潜能,经过软件简单处理,即可消除真实日常世界的复杂,简化出某种特定美学趣味与视觉风格;二是具有强大的表达自我情感的潜能,如2019年抖音自拍量最高的建筑上海外滩失恋博物馆(2019),就得益于其充分击中所有普通人感情敏感点的主题。

互联网信息传播具有“部落化”特征,即平日散落世界各地的人们,可以借助虚拟空间就某个引起共振的话题如同部落族人一样共同发声。所以,网红建筑的传播平台选择、标题与内容编排、表达手段(摄影、视频、动漫图像叙事、专业图纸、GIF动图、文字)都要围绕与某个部落的情感共鸣点展开,可能是某个具有吸引力的主题或故事,也可能是某个清晰的价值观。如结合电视明星真人秀节目推出的木兰草原之家(2017),网络与传统媒体充分结合,将明星效应和扶贫公益、乡土特色、文化下乡等当下大众普遍关注的热点捆绑在一起,成为迄今为止影响力最广、受众面最全的“作者性”网红建筑[27](于洋.建筑学与传播学的双重身份——木兰草原之家[J].时代建筑,2018(4):110-119.)。秦皇岛海边阿那亚图书馆(2015),借助针对中产阶级细分用户的生活方式类“一条”视频平台[28](支宇珩.“一条”视频的营销特征与视觉特征[J].新媒体研究,2017(18):52-60.),以“世界上最孤独的图书馆”为主题进行叙述,击中对“诗与远方”有情感寄托的文艺中青年、设计中青年,获得针对性受众的巨大流量。

网红建筑带来流量,催生“注意力经济”,给多方(城市、建筑、建筑师、客户、用户、大众)带来多角度(经济、文化、专业)额外赋加值(value-added)[9](参见:安康,范文兵(2019):96.),主要包括三方面。1)传统领域(建筑实体、设计师业务)的额外赋值——除增加对已有客户和用户的吸引力外,还会额外吸引传统设计中不会碰到的潜在设计客户和建筑用户。如2019年西安政府联手抖音打造网红城市就效果卓著,春节期间旅游人数同期上涨60%,收益上涨137%。2)建筑实体之外的额外赋值——网红建筑的使用者有相当比例不会实地体验,而是将其作为“图像符号”进行体验、消费,其中得到的消费快感甚至可能超越真实现场体验,这提示建筑设计的设计方法、成果呈现、利益获得,有了实体建造、设计收费之外的其他可能。如IP品牌经营与溢价,各种图像、视觉衍生品等。3)建筑专业的额外赋值——建筑师成为网红(Influencer)后,可以借助网络向大众展示建筑设计的过程,建筑师的工作、生活状况,甚至直播施工过程,向大众普及建筑文化。

本文阐述了互联网时代建筑设计的一些演变趋势,并最后以网红建筑作为个案进行了综合性分析。主要目的是希望仍有相当比例停留在工业时代的建筑设计,能够将互联网时代的多种挑战视为机遇,如上世纪初我们的现代主义前辈那样,直面时代召唤,突破传统视野,对建筑设计进行符合新时代要求的全方位突破。

1、范文兵.互联网时代中国建筑媒体的四种现象[J].时代建筑,2019(2)

2、周榕.向互联网学习城市——“成都远洋太古里”设计底层逻辑探析[J].建筑学报,2016(5)

3、姜涌,朱宁等.“互联网+”与建筑学、建筑师的未来[J].建筑学报,2015(12)

4、李振宇,朱怡晨.迈向共享建筑学[J].建筑学报,2017(12)

5、朱涛.信息消费时代的都市奇怪——世纪之交的当代西方建筑思潮[J].建筑学报,2000(10)

6、林子人.从teamLab上海新馆开幕谈起:我们该如何理解“网红展”?[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3NzUyMTE3NA==&mid=2247495146&idx=1&sn=c62d8f726fcae1e975f4d2ea6718e806&chksm=eb665b93dc11d285377cc512197dc2bced865d98abbfb7a4c3a4740b281d6755309dc4b253b9&mpshare=1&scene=1&srcid=0229R5FmiyYQoVlis8nhiX9V&sharer_sharetime=1582982595009&sharer_shareid=5a04200fbeec8549bba2eab5414a92d4&exportkey=AYoAWLIqxuS%2BPVRejZvzl%2Bw%3D&pass_ticket=pevvc7UsH59N%2FGq7aOiv5ur%2FgmyB8Xblm%2B9x%2Bl5pIdiFEwsxE9sIYJDWMlfm2y6Y#rd,界面文化,2019-11-07

7、安康,范文兵.直面现实的建筑设计转型——以八分园及相关设计为例[J].新建筑,2019(5)

8、支宇珩.“一条”视频的营销特征与视觉特征[J].新媒体研究,2017(18)

更多内容点击进入幕墙BIM下载站

暂无评论

要发表评论,您必须先 登录